- ホーム

- 片づけ心理学コラム&ブログ

- 悩む人が多い「押入れの片づけ」5つの手順を、実例で解説

悩む人が多い「押入れの片づけ」5つの手順を、実例で解説

「押入れの片付け」については、多くの方がお悩みですね。

片づけサービスでも、ご相談が多い場所です。

今回は、

実際に私たち「片付けのプロ」が片づけを行う時の手順を、

お客様のお宅で行った、サービスの写真と共に、ご紹介します!

※本文中の写真は、お客様にご了承いただいた上で掲載しています。

1 現状、悩み、どうしたいのかご要望を確認

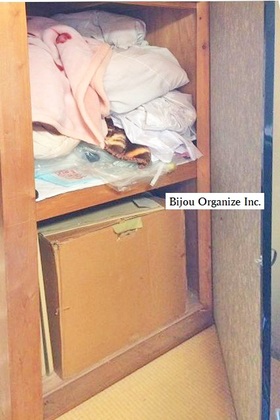

今回片づけるのは、寝室にある押入れです。

部屋の角にあり「開き扉が全開しない」のが現状です。

上段には布団が詰め込まれている状態、下段には大きなダンボール箱が入っています。

お客様のお悩みは…

・お布団がバラバラに入っていて使いにくい

・下の段や天袋をもっと使いこなしたい

2 全て出して「何が入っているのか」を点検!

もっと上手に使いたい、とお悩みだった下段の大きなダンボール箱には、

「端午の節句人形セット」が入っていました。

季節には丁寧に飾られ、収納もきちんとされています。

問題は、収納されている場所ですね。

この扉は全開しないため、

大きく重い節句人形の箱は、出し入れがとても大変な状況にありました。

3 どれくらい使うモノか=頻度を考える

節句人形の使用頻度は、1年に1回です。

(年に一回、出す・飾る・しまう行為が行われる、ということ)

押入れの使い勝手を考えると、

下の段には、もっと日常で使用するモノを収納したいところです。

そこで、天袋へ移動することにしました。

天袋には…

・急に入院しなければならなくなった時に、

必要なモノをまとめた「緊急入院バッグ」が入っていました。

これは、お客様の健康状態に関わることです。

緊急の時には、サッと取り出したいわけですから、出し入れの際に、

脚立や踏み台が必要になる場所に収納するのはNG。移動することにしました。

4 高い収納スペースは手が届きにくい!モノの大きさ・重さを調整する

節句人形の大きな箱は、サイズから考えても、

大きなダンボール箱のまま、天袋に収納することは困難です。

また、重いモノを目線よりも上の位置に収納してしまうと、

取り出すときに脚立や踏み台の上で、

不安定に態勢になり、危険です。

そこで、

モノの大きさ・重さを調整する必要があります。

重い箱から、小分けの箱を取り出して、

「小さな箱」で、取り出しやすいようにひとつずつ、収めていきます。

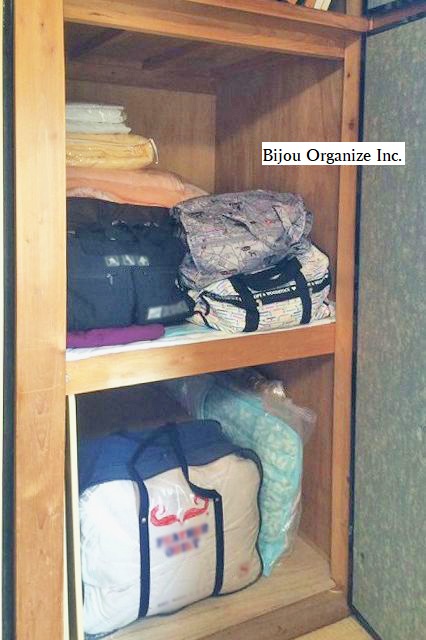

5 手が届きやすい上段・下段には、よく使うモノを収納

大きなスペースが空いた下段には、

中段いっぱいに詰めこまれていた布団を収納することにします。

布団も、分類します。

種類、使う人、季節などを考えると分けやすいですね。

下段には、重い敷き布団、かさばる羽毛布団を。

中段には、ブランケット、毛布、薄手の掛布など。

中段の手前には、緊急入院要のバッグを納めました。

いったん、完成です!

※さらに、出し入れしやすくするために、

この場所には、後日、押入れ棚を設置しました。

収納スペースの片づけポイント3つ

今回、押入れに入っていたモノの分量は、

節句人形をまとめていた大きなダンボール箱を処分した以外、それほど減らしてはいません。

「何をどれくらい使うのか」

頻度に合わせて、収納の位置をつくることで、

どの位置も、どこに何があるかがわかり、使い勝手が良くなりました!

押入れに限らず、収納スペースを片づける時には、

・自分がよく使うモノ、使うシーンを考える

・よく使うモノを手が届きやすい位置に収納する

・収納するモノが決まってから、収納用品を買う

3つのポイントで考えてくださいね!